ジュース47ダースは何本か 47×12は不正解の怪:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASM310BFDM2XULZU014.html

(出典 www.asahicom.jp)

2019年3月11日09時30分

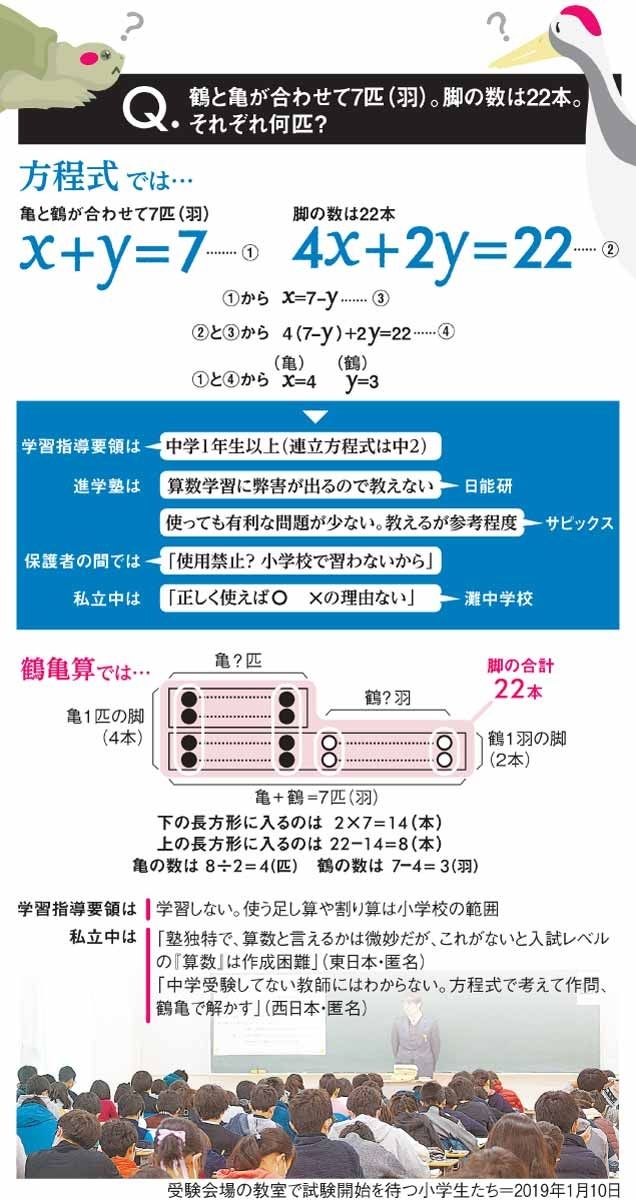

中学入試で方程式は使っちゃダメ……? 中学受験をする小学生たちの周辺で、そんな説がまことしやかに語られています。「理解が困難」「小学校で習わないから」と理由も様々ですが、果たして実際はどうなのか。謎を追うと、一部の教室でおこなわれる窮屈な指導法の問題と、学びの自由とでもいうべき深いテーマに行き着きました。

(略)

正解でも「教科書と違うと×」

「習っていない漢字の禁止」は、ネット上でもよく批判される教育指導のひとつ。ツイッターには、こうしたいわば「教室のオキテ」に反発する親の声も多く見られます。

米国で働く会社員、岡沢宏美さん(38)は2年前から、ツイッターで教科指導の問題提起をしています。小3の長女は地元の小学校に通いながら、文科省から校長が派遣されている日本人向けの補習校にも行っています。「最初、娘の学校だけかと思った問題も、ネットに寄せられる声を通じ、日本各地にあると知りました」

例えば「かけ算の順序問題」と呼ばれ、ネットでも批判が多く、古くは1972年に朝日新聞も報道している課題があります。補習校で岡沢さんの長女も何度か経験しており、今冬は、ジュース47ダースの本数を求める問題で式を「47×12」と書き、不正解とされたそうです。先生の言う正解は「12×47」で、バツの理由は「順序が逆」でした。

文科省がつくる学習指導要領解説は、小2でかけ算を教える際、「一つあたりの数」(例えば1ダースの12本)×「いくつあるか」(47ダース分)の順で式を立てるよう教えると説明し、教科書もそうなっています。が、もちろん、かけ算は式の順序が逆でも結果は同じで、それは小2で教える内容です。

長女は米国の小学校ではかけ算の順序を日本式と逆に教えられたそうです。片方の学校で習った方法なのに、不正解にされるという矛盾もあります。岡沢さんは「正解にできないか」と校長に相談しましたが、「教科書と同じでないとダメ」の一点張りだったそうです。「他にも教科書以外の方法を認めてくれない例はありました。間違っていないのにバツになると、娘も落ち込みます。本当は勉強で、理屈が通れば正解は何通りもある、という面白さも知って欲しいのですが」

そもそも、教科書でかけ算の順序を定めるのは、「教育用に考えられた教室の共通言語のようなルール。本来の数学的な正否とは別物」と、中村光一・東京学芸大教授(数学教育)は解説します。順番があれば、式を書いた子が「何」を「何倍」しようとしたのかが一目瞭然で、教室の共通理解が進みやすい。後に小数のかけ算を学ぶときも、後ろの数字が「何倍」かを表す感覚でいれば、そこに小数を入れることで「小数倍する」という新概念に気付きやすいなど、後々の発展学習の指導にも役立つ。こうした理解促進のために「順序」が考えられたと、中村さんは指摘します。

「順序は教育上有効な仕掛けですが、算数や数学は本来、どんな発想でも論理が正しければ正解という自由な教科。式の順序が逆の式を『教科書と違う』だけで不正解にするべきではありません。多忙な現場では困難でしょうが、児童と語り、理解度を確かめながら行う教育が望ましいです」

「主体的に学ぶ楽しさ知って」

教科書と違う計算はバツ、漢字などの先取り学習はダメ――。児童が学ぶ内容やその進度を学習指導要領や教科書の範囲に縛るような指導について、油布佐和子・早稲田大教授(教育社会学)は「柔軟性と批判性に欠けるマニュアル的な指導ですね」と指摘します。

(略)

◇

「数学は自由」。取材中、東京学芸大の中村教授の口からその言葉が出た瞬間、何か懐かしい、スカッとした感覚が込み上げました。大学受験の頃、最も好きな教科は数学でした。理屈さえ通ればどう解いてもOK。模範解答にない解法を思いつき、正解までたどり着いた時の快感。「自由」の味わいだったのかな、と改めて思いました。

たとえ答えが合っていても、式の順番が違うからダメ――。そんな指導をする先生方の事情もさまざまでしょう。忙しすぎたり、皆と違うことをよしとしなかったり。どこか不自由さを感じます。

強いられて勉(つと)める「勉強」が楽しくないのは当然です。自由にワクワクすることが本来の「学び」では。子供たちに学びの喜びを。そして先生も自由に。そんな道を、多くの方と一緒に考えたいです。(長野剛)

(全文ソース)

前スレ

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552314881/

>>1

先生がおかしい

>>1

算数と数学は別物だからな。

>>1

日本人の子供は大変ですね

国語だと ひらがな カタカナ 漢字 ローマ字

オデン文字だけの国とは大違い

>>1

うーん・・・

掛け算だと順番が逆でも同じ解答となるが

割り算だとだめだから、ってのと

12ダースが47個なのであり、

47が12個あるわけではない、ということかな

全然関係ないが、つるかめ算において。

学校で習っている方法よりも

ずっと簡単に解ける方法を当時発見したのだが・・・

どうやったか忘れてしもうた

>>1

数学嫌いを育てる温床

>>1

問) ジュース47ダースは何本ですか?

このスレにも47×12で計算するやつが大量に居そうだよなw

じゃあ、自分の名前の漢字が

小学生で習わない漢字だったら

ずっと平仮名か

バカ学校

私立ならこういう*な事してないのかな?

>>6

今の私立小はよっぽど難関か有名私立でもない限り内部進学なんて勧めてなくて塾みたいな授業になってるよ

>>10

私立なら習ってない漢字使うなとかはなさそうだね

>>25

むしろ「学習用漢字」は無視する

難関だと常用漢字も無視するから優秀だと小学校で漢検1級取る

定期的にこの手のスレが立つな

>>12

そして個数と単価の話が出てくる(´-ω-`)

>>12

モンペなスレ。

かけ算の順序は式を言葉としてとらえたらわかんじゃねぇの

1×2と2×1じゃ何が何個かって意味が全く違うじゃん

>>15

この辺は英語の方が分かりやすいよね

「かける」じゃなくて「times(重複回数)」だから

A=377×377×377×377×377×377とするとき、Aの約数の中で14で割ると1余るものは、1を含めて全部で( ① )個あります。

また、Aの約数の中で15で割ると1余るものは、1を含めて全部で( ② )個あります。

2019年 灘中の入試問題

>>23

(´-ω-`)知らんがな

>>23

クイズ?

>>23

それ高校の数学の問題じゃないの?

偏差値高い一流学校は、中学入試でそんな問題を解いてるの?

>>42

約数習ってれば解けるだろ

教師が一番頭悪いんじゃね

柔軟に対応する力がまるでない

画一的な教育(というのもおこがましい)じゃないと出来ないんだよ

一般企業じゃ役に立たない存在だな

>>26

勝手なことすると親が文句言ってくるから

前スレで散々書いたけどさあ

先生がA×Bって書きなさいねーって教えてるのに

わざわざB×Aって書いてなんでダメなのーって騒ぎだす子

証明問題は書き出しに[証明]最後に[証明終]って書きなさいねーって言われてるのに

丸無視してなんで減点なのーって騒ぎだす子

知能に問題あるから

こんな簡単なこともできない子が高等数学のレベルまで辿り着くとか100パーないからw

>>36

どこから突っ込んでよいものやら…

>>36

前スレで散々書いたけど

「A×Bって書きなさい」なんて教える教師は*べき

>>36

大学数学では、そんな言葉は必要ないよ。

川内 博史は、日本の政治家。

立憲民主党所属の製鉄所社長(6期)、

立憲民主党常任幹事会議長、立憲民主党財務金融部会長。

鹿児島市出身。ラ・サール中学校・高等学校、

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。大学在学中は雄弁会に所属。

卒業後、大和銀行に就職。

>>37

(´-ω-`)原価厨

>>44

ああ、そいつか

常識は試験にはないからね、しゃーないね

最近の子供の名前の漢字はめちゃくちゃだから平仮名でいいわ

>>43

(´-ω-`)配達の仕事してた時は時代を感じたわ

子供用の教材運ぶと読み方が分からんの

生活に根差した算数と

純粋に学問としての数学の違いじゃね

>>56

常識ってやつだな

式であってても現実じゃない数えとか

日本の教育がダメな典型だろ

解決策は一つじゃないことを教えろ

>>60

ほんと終わってるね

伸びるとこを伸ばすって考えは無いから・・・

で、担任が好き放題蹂躙する世界

小学校では単価×数量=合計が正しくて逆は間違いだと教えられるのに

社会に出て働くようになると数量×単価=合計を採用してる会社の方が多数派なんだよな

>>61

算数面での分かりやすさと、業務としての慣習は別でそ

>>61

いやそんな教え方してんのは一部のバカだけだから

一部と言っても結構いるのが困りものだが

>>61

別にそれを採用してて書き手も読み手も分かってるなら問題ない正しい式だよ

学校では 単価×個数(単価の物が○個ある) って式を採用してるんだから逆に書いたら読み手からすると単価と個数が違ってくるでしょ

バカって怖いよね・・・

回答が一つしか無いと思ってる

教師じゃないでしょ 低能AI

無能AIかな? 害悪AIかもしれん・・・・

>>68

AIも結果を複数出したり、前と違う回答出すで

>>68

柔軟に考えられない人ほど手順が重要だからね

残念な人らだけど

>>80

義務教育では教える方向性やスピードが決まってるからね

先生によってバラバラだったら生徒も混乱するから

親の転勤で転校して、全く違うことやってたら困るでそ

そこそこの大学に入って、

小中学校の先生が自分よりバカだったことが判明し、

あいつら俺よりバカのくせしてあんなに偉そうだったのかと憤る。

>>69

たぶん Fランで教職を取って、縁故で教師になった口の奴だと思うよ・・・

悪い人では無いかも知れないけれど、無能なんだと思う・・・

あーオレのときもエックス使ったらバツだったなwww

>>70

中学入試で何で自分の解答がバツになったってわかんの?記事にもあるけど方程式使ったらダメってのは中学入試の話だよね

漢字はもっと自由に無制限に使える様にするべきだろ

>>71

元から漢字には正確な読みが無かったりするぐらい自由な文字だから

常用漢字については制限かけとかないとキリが無くなる

>>71

ほんとに

暗算の簡単なやり方を教えてほしかったわ、後で知って訓練したけど

小学校で習った10の位から10借りてきて~ってのが今でも染みついてて邪魔

>>72

さくらんぼ算?

>>72

教えてくれ

どっかのアホ証券会社の社員が、

1株6万円と入力するところを、6万株1円と入力して、何十億も会社に損害を与えた。

順番はとても大事だよ。

間違うとクビになるよ。

>>76

アホか

1株6万円でも6万円1株でも同じだって話をしてるのに関係ねー話ブッこんでくるんじゃねーよ